Belastung Luftverkehr

Lärmlast Flugzeug

Der Luftverkehr stellt eine der größten Belastungen für Klima, Umwelt und Gesundheit weltweit dar. Lärmbedingte Krankheiten sind im Umfeld von Flughäfen sowie im Bereich der Start- und Landekorridore signifikant erhöht. Als Fluglärm werden Schallemissionen von Luftfahrzeugen – insbesondere von Flugzeugen – bezeichnet. Fluglärm stellt ein gravierendes Umweltproblem dar und ist durch den immensen Zuwachs an Flugbewegungen seit den 1970er Jahren stark angestiegen. Durch Fluglärm können erhebliche gesundheitliche Belastungen hervorgerufen werden. Hierzu zählen insbesondere Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Herzinfarkte und Schlaganfälle. Aus diesem Grund sind effektive Maßnahmen zur Vermeidung von Fluglärm zu treffen, die sowohl den aktiven als auch den passiven Schallschutz umfassen. Durch Gesetze wie das deutsche Fluglärmschutzgesetz, Verordnungen, Richtlinien und Regeln sollen diese Maßnahmen gefördert und durchgesetzt werden, um die Bevölkerung vor den schädlichen Folgen des Luftverkehrs zu schützen. Ein durchgreifender Erfolg wurde durch das bisherige Wachstum im Luftverkehr konterkariert.

Im Gegensatz zum passiven Lärmschutz erlangt der aktive Lärmschutz bisher eine wesentlich zu geringe Beachtung, insbesondere bei den Lärmschutzaktionsplänen. Der aktive Fluglärmschutz/Schallschutz (d.h. Lärmschutzmaßnahmen, die geeignet sind den Fluglärm an der Quelle zu reduzieren) umfasst hauptsächlich Maßnahmen wie z.B. die Einhaltung von festgeschriebenen Bahnbenutzungsregeln, Flugwegeeinhaltung veröffentlichter Flugstrecken, Flugwege-Optimierung (Siedlungsschwerpunkte umfliegen), Nutzung lärmarmer Anflug- und Abflugrouten, steilere An- und Abflüge (durch raschen Höhengewinn und -verlust den Schalldruck mindern), höher fliegen (im Eindrehbereich, im Gegenanflug und im Endanflug), leiser fliegen (weniger Schub und Geschwindigkeitsreduzierung bei An- und Abflügen), Einsatz leiserer Flugzeuge (muss für den innerstädtischen Großflughafen höchste Priorität haben!), Reduzierung des Bodenlärms und Einhaltung/Erweiterung von Nachtflugverboten.

- Vermeidbarer Fluglärm ist unzumutbar. Aus diesem Grund sind alle wirksamen und verhältnismäßigen Maßnahmen umzusetzen, die Fluglärm vermeiden. Hierzu zählt insbesondere das Umfliegen dicht besiedelter Bereiche.

- Unvermeidbarer Fluglärm ist auf das technisch machbare Minimum zu reduzieren. Der Einsatz von lärmärmeren Flugzeugmustern ist konsequent zu fördern und der von lärmintensiveren Flugzeugmustern gezielt zu mindern.

xxxx

Klimalast Fliegen

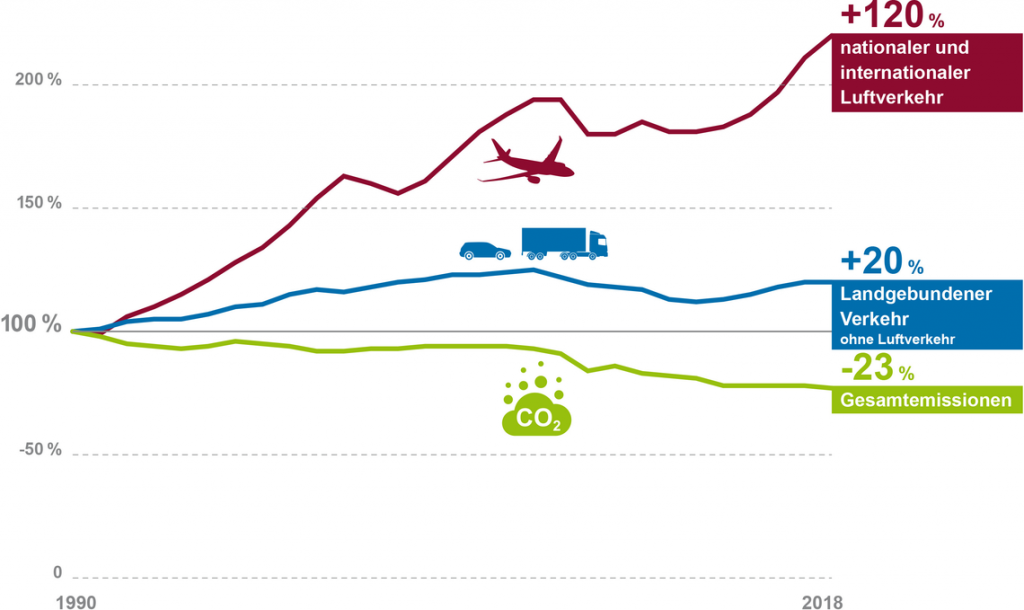

Keine andere Art der Mobilität verbrennt so viel Energie wie eine Flugreise. Obwohl der Flugverkehr nur einem kleinen Teil der Erdbevölkerung zur Verfügung steht, trägt das Fliegen bereits jetzt etwa fünf bis acht Prozent zur globalen Erwärmung bei – und die Industrieländer sind dabei die Hauptverursacher. 80 Prozent der Weltbevölkerung haben noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Zwischen 2013 und 2018 ist der Flugverkehr weltweit um etwa fünf Prozent jährlich angestiegen. Auch die innerdeutsche Flüge nahmen kaum ab. Ohne klimaschützende Maßnahmen könnte sich dieser Anteil innerhalb weniger Jahre auf 15 Prozent steigern.

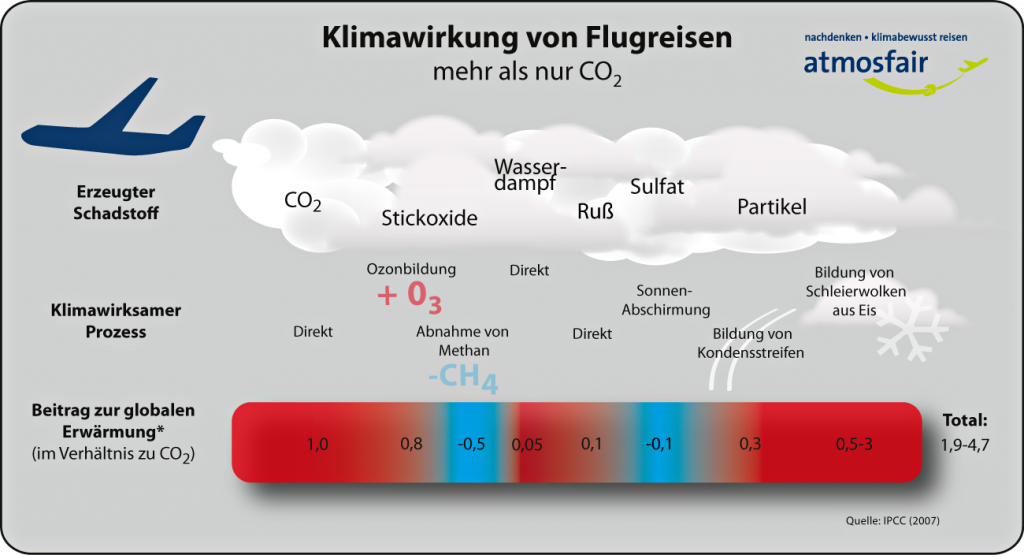

Fliegen ist und bleibt die klimaschädlichste Transportform des Menschen. Im Vergleich zur Bahnfahrt werden bei einer Flugreise 20 bis 50 Mal mehr CO2 Emissionen pro Kilometer verursacht. Nicht nur wegen der CO₂-Emissionen. Auch und gerade die so genannten Nicht-CO₂-Effekte, wie etwa Stickoxidemissionen oder die Wolkenbildung schaden dem Klima in Summe dreifach.

Mit umfangreichen Wachstums- und Rabattprogrammen befeuert der Hamburger Senat das Umherfliegen von und zum Hamburger Verkehrsflughafen „Helmut Schmidt“. Im Ergebnis unternimmt statistisch jede Hamburgerin und jeder Hamburger (vom Säugling bis zum Greis) pro Jahr durchschnittlich vier bis fünf Flüge.

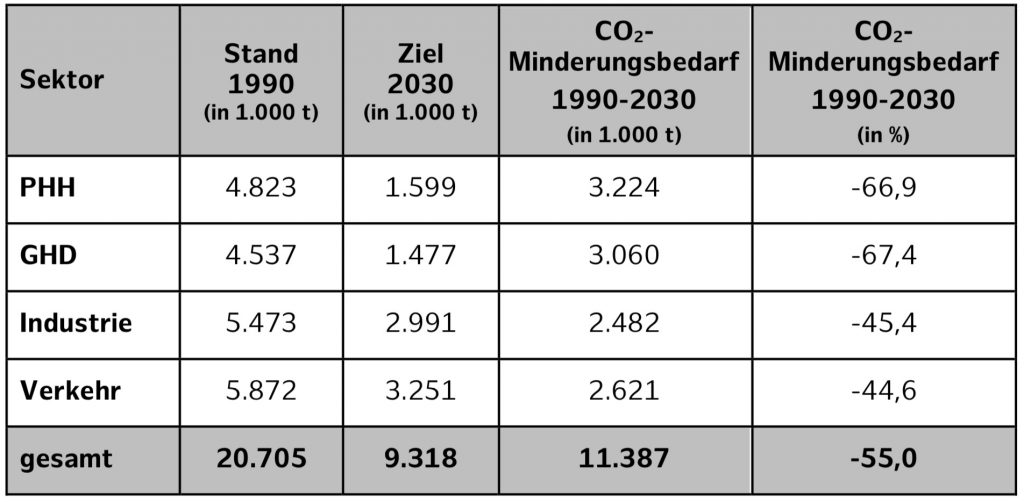

Unter diesen Prämissen erscheint das Umweltziel, den CO2-Ausstoß der Stadt bis 2030 gegenüber 1990 zu halbieren, völlig utopisch.

Trendwende Corona-Pandemie?

Bis vor der Corona-Pandemie im Jahr 2020 gehörte der Luftverkehr zu dem Industriezweig mit dem am schnellsten wachsenden Schadstoffausstoß. Der weltweite Kerosinverbrauch – und damit verbunden der Schadstoffausstoß – ist in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen: Waren es im Jahr 2005 noch 257 Milliarden Liter Kerosin, die weltweit verfeuert wurden, ist die Menge bis zum Jahr 2018 um 38,5 Prozent auf 356 Milliarden Liter gewachsen. Für 2019 wird laut Internationaler Luftverkehrsvereinigung (IATA) sogar mit einem Verbrauch von 367 Milliarden Liter Kerosin gerechnet. Bei dessen Verbrennung wird mehr als eine Milliarde Tonnen klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen.

Weltweit, auch in Hamburg, fanden im Corona-Jahr 2020 nur noch knapp 30 Prozent der geplanten Flüge statt. In Europa und Deutschland kam der Flugverkehr teilweise vollständig zum Erliegen. In aktuelle Studien und nach Einschätzungen der Branchenverbände wird von einer langsamen aber steten Erholungsphase des Luftverkehr bis zum Jahr 2028, zurück zum Niveau des Jahres 2019 vor Corona ausgegangen.

Der Neuanfang als Chance

Das Coronavirus hat die Weltökonomie schwer infiziert. Fast über Nacht gehen billionenschwere Wirtschaftsbereiche zu Boden. Ein Shutdown nie dagewesenen Ausmasses trifft besonders auch die Luftfahrtbranche. „Immer schneller, immer weiter, immer höher, immer billiger“, hieß es in der Branche bis vor dem Virus. Der staatlich reglementierte Shutdown beendete weitgehend jeden Flugverkehr. Heute bestimmen noch endlose Reihen abgestellter Flugzeuge und leere Terminals auf der ganzen Welt das Bild eines auf den Boden gezwungenen Luftverkehrs. Gestern noch hochgehandelte Unternehmen mit traditionell klangvollen Namen droht die Insolvenz oder sie überleben nur mit den Milliarden der aus Steuergeldern genährten öffentlichen Hilfspakete. Das Virus ist jedoch nicht der Auslöser, sondern ein Krisenbeschleuniger. Das strukturelle Problem ist in der Branche schon länger angelegt: Welche Antworten können auf die Klimakrise gegeben werden und wie kann ein klimaschonendes Wachstum aussehen?

Es ist still geworden rund um den Hamburger Flughafen und in den An-und Abflugschneisen. Eine absehbare Stille. Die Flughäfen und Fluggesellschaften arbeiten bereits an einer Reaktivierung des Luftverkehrs. Von Geld und Erfolg getrieben wollen die Manager möglichst schnell zurück zu den alten Verhältnissen. Zurück zu den Missständen, zurück zu einem Maximum, zurück zu überfüllten Flughäfen und maßlosen Verspätungen und Ausfällen. Kritische Experten und erste Einschätzungen aus der Branche zeigen, das eine „Normalität“ noch in weiter Ferne ist. Die Unternehmensberatung Roland Berger geht davon aus, dass es mindestens noch fünf Jahre braucht, bis ein Vor-Corona-Niveau in der Luftfahrt wieder erreicht ist. Es bliebe also eigentlich viel Zeit über eine Neuausrichtung des Luftverkehrs nachzudenken.

Krise in der Krise

Mit der anhaltenden Klimakrise ist die Debatte um eine ökologische Ausrichtung des Luftverkehrs in Gang gekommen. Als Krise in der Krise offenbart die Coronapandemie mit dem zeitweisen Wegfall der Belastungen aus dem Luftverkehr die zerstörerische Kraft dieses Systems. Die Gesellschaft ist bereit für Veränderungen. Flughafenprojekte werden wegen Ihrer Klimaschädlichkeit gerichtlich untersagt, steuerliche Vergünstigungen eingeschränkt und zusätzliche Abgaben und Antidumping-Maßnahmen gegen die Billigfliegerei initiiert. Dagegen stehen die Milliardenhilfen aus Steuergeldern und Staatsbeteiligungen, wie sie zwischen Lufthansa und Bundesregierung vereinbart worden sind. Die gab es zum klimapolitischen Nulltarif: trotz großer Proteste wird es keine Bedingungen für einen klima- und ressourcenschonenden Luftverkehr geben. Trotz berechtigter Kritik, Frankreich und aktuell auch Österreich haben gezeigt, wie es gehen könnte. Die dortigen Stützungsmaßnahmen für die Fluggesellschaften sind an eine Reduzierung der Klimalast gebunden, beispielsweise durch Streichung inländischer Kurzstreckenflüge und Österreich führt einen Mindestpreis für Flugtickets und einen Zuschlag für Kurzstreckenflüge ein.

„Superspreader“ Luftverkehr

Fluggesellschaften und Flughäfen bereiten sich auf den Neustart vor. Die Bundesregierung plant zum 15. Juni ihre weltweite Reisewarnung aufzuheben. Flugreisen werden dann in Abhängigkeit der Bedingungen am Zielort wieder möglich sein. Mit strengen Hygienevorschriften – der Tragepflicht für einen Mund-Nasen-Schutz und dem bereits bekannten Abstandsgebot von 1,5 Metern – soll an den Flughäfen eine Infektion mit dem Coronavirus weitgehend ausgeschlossen werden. So weit so gut. Nach dem Check-In (ohne Gesundheitscheck) geht es aber in das Flugzeug und wenig überraschend: es wird eng. Wie ehedem sitzen die Passagiere wie maskierte Sardinen in der Dose. Das Risiko ist der Sitznachbar. Seine winzigen Atemtröpfchen können Träger des Coronavirus sein. Diese „Aerosole“ stehen derzeit im Fokus des Interesses. Diese Aerosol-Wolken können sich bis zu vier Minuten in der Kabinenluft halten und stellen somit ein Infektionsrisiko dar. Die Fluggesellschaften halten dagegen, dass mit der bereits heute vorhandenen Klima- und Lüftungstechnik Viren aus der Kabinenluft gefiltert werden können und so Reinraumqualität erreicht wird. Wir müssen uns aber auch in Erinnerung rufen, dass es der Luftverkehr war, der als „Superspreader“ die Coronavirus-Pandemie mit ausgelöst und das Virus in die Welt getragen hat – trotz Filtertechnik und Krankenhausqualität der Kabinenluft. Wurde aus dieser Erfahrung nun gelernt? Offenkundig nicht. Gesperrte Sitzreihen im Flugzeug sind jedenfalls Fehlanzeige. „Keine Airline der Welt kann ein Drittel ihrer Sitze blocken. Dann ist kein Flug mehr profitabel“, sagt Carsten Spohr von der Lufthansa. Damit ein Flug Gewinn abwirft, müssen 75 Prozent der Plätze besetzt sein. In einem vollbesetzten Ferienflieger kann jedenfalls so der geforderte Mindestabstand nicht eingehalten werden. Und deshalb sind sich die Experten auch bereits einig: Eine für den Herbst befürchtete zweite Welle der Coronapandemie wird sehr wahrscheinlich – erneut ausgelöst durch den Luftverkehr.

Lebensqualität in ihrer reinsten Form.

Die am Boden verbleibenden Anwohner des Flughafens und die Bevölkerung in den weit in die Nachbarländer nach Schleswig-Holstein und Niedersachsen reichenden Einflugschneisen geniessen derweil ein ganz besonderes Erlebnis – Leben, schlafen und arbeiten ohne Fluglärm und Flugzeuge. Für viele, besonders die Jüngeren, zum ersten Mal. Und auch der Natur merkt man das Fehlen der Emissionen bereits an. Vielfach wird von klarerer Luft und weitem Blick auf Himmel und Sterne berichtet. Auch die Messwerte der Luftschadstoffe zeigen diese Entlastungen. Eine Situation an die man sich gewöhnen will.

Neustart – aber wie?

Wohin geht nun die Reise? Die Menschen wollen offenkundig fliegen und haben sich daran gewöhnt. Vor Corona ist jeder Hamburger durchschnittlich 4,5 mal im Jahr geflogen. Bis in die 2030er Jahre will der Hamburger Flughafen sein Passagieraufkommen auf 26 Millionen Passagiere steigern. Der Hamburger Senat will dieses Wachstum mit einem massiven Ausbauprogramm begleitet sehen. Die SPD geht sogar noch weiter und will den Bau einer dritten Piste sowie weitere Abfertigungsplätze für Flugzeuge. Für eine zukunftsfähige Perspektive taugt das nicht.

Sind synthetische Kraftstoffe, die mit Hilfe erneuerbarer Energien aus Kohlenstoff hergestellt werden eine Hoffnung? Die Herstellung dieses Kraftstoffes ist nach derzeitiger Technik ineffizient und verbraucht bei der Herstellung wertvolle regenerative Energie, die für nachhaltigere Ziele schlicht verloren ginge. Der Herstellungsprozess wird auf Jahre viel zu teuer für eine Alltagstauglichkeit. Und letztlich ist auch synthetisches Kerosin keineswegs klimaneutral.

Wir müssen anerkennen, dass es nur einen Weg gibt: Weniger Fliegen. Hoffnung macht dabei, dass das auch der Großteil der Europäer so sieht. Nach einer Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB) sind 62 Prozent der Verbraucher bereit, aus Klimaschutzgründen weniger zu fliegen. Alleine die Verlagerung aller innerdeutschen Flüge unter 600 Entfernungskilometer auf die Bahn, kann laut einer Studie des Umweltbundesamtes ca. 200.000 innerdeutsche Flüge entbehrlich machen, davon mehr als 25.000 am Hamburger Flughafen. Mit einer Kopplung an eine Qualitäts- und Ausbauoffensive der Bahn, wäre das zumindest ein Anfang!

Wir müssen die Krise als Chance für einen Neuanfang jetzt begreifen!

Angesichts der immensen klimaschädigenden Wirkung des Luftverkehrs ist die Coronakrise auch eine Chance. Der Flughafenbetrieb in Hamburg muss als fester Bestandteil in die klima-, lärm- und umweltpolitischen Maßnahmen des Hamburger Senats eingebunden werden. Mit „Immer schneller, immer weiter, immer höher, immer billiger“ kommen wir nicht mehr weiter.